行政行為とchatPT

chatGPTって、設定を与えれば会話もしてくれるそうなので、ちょっと登場人物を設定して、会話形式で投げてみました。

2人の登場人物がいます。 法学の先生「ロー先生」と法学初学者「修二くん」です。

2人の登場人物がいます。 法学の先生「ロー先生」と法学初学者「修二くん」です。

この二人で、以下の内容について、5回ほどの会話をしてください。

行政行為(法律行為的行政行為・準法律行為的行政行為)

修二くん:ロー先生、行政行為って何ですか?

修二くん:ロー先生、行政行為って何ですか?

ロー先生:行政機関が行う法律に基づく行動のことを指します。具体的には、警察が逮捕することや、税務署が税金の請求書を送ることなどが行政行為にあたります。

修二くん:法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為って、何が違うんですか?

ロー先生:法律行為的行政行為は、法律に基づいて行政機関が行う行為です。一方、準法律行為的行政行為は、法律に基づかないが、行政機関が公的な性格で行う行為です。例えば、学校が入学試験を実施することが準法律行為的行政行為にあたります。

修二くん:そうだったんですか。行政行為って、どうして必要なんですか?

ロー先生:行政行為は、法律に基づいて行われるため、社会秩序を維持するために必要なものです。また、行政機関が適切に行政行為を行うことで、市民の権利や利益を保護することができます。

修二くん:でも、行政行為って、誤った判断をすることもあるんじゃないですか?

ロー先生:そうですね、行政行為には誤った判断が含まれることがあります。しかし、行政機関は、自己裁量権を持ち、その判断を行うことができます。また、行政行為に不服がある場合は、行政訴訟を起こすことができます。

修二くん:なるほど、行政訴訟ってどういうものですか?

ロー先生:行政訴訟は、行政機関の行政行為に不服がある場合に、裁判所に対して提訴することです。裁判所は、行政行為が適法かどうかを判断し、違法であると判断した場合には、行政機関に対して行政行為の取り消しや修正を命じることができます。

修二くん:なるほど、行政訴訟も大事な制度なんですね。ありがとうございました、ロー先生

なかなかっぽい会話をしてくれるのさすがにすごいです(内容が合っているかは別)

で、本題。

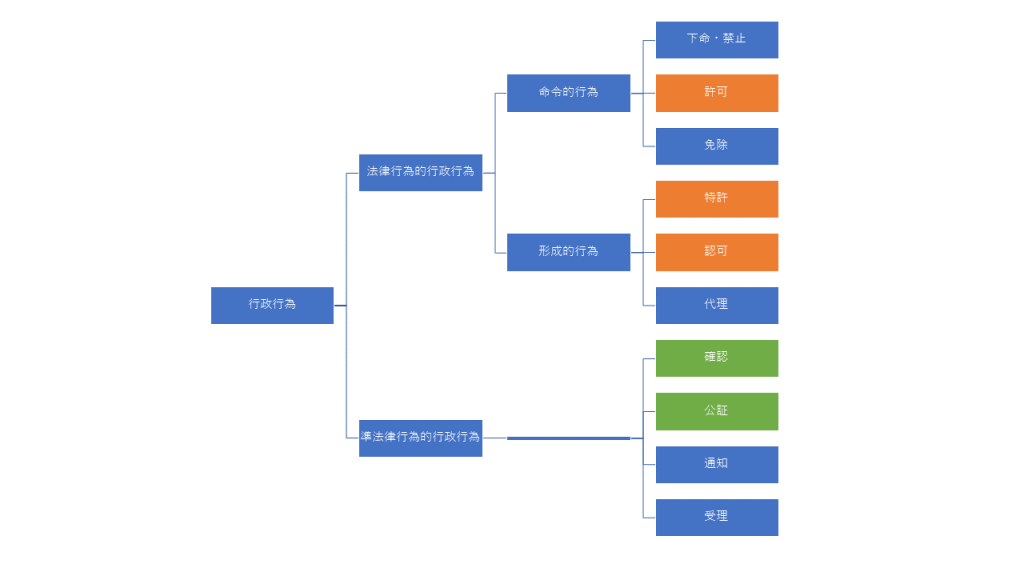

まず暗記とは言わないまでも、行政書士試験ではごっちゃになりやすい項目の代表格。

青色(下命禁止、免除、代理、通知、受理)は、まだ区別がつきますけど、

オレンジ色(許可、特許、認可)、緑(確認、公証)が、区別しにくい。。。

まずは、chatGPTに聞いてみましょう。

行政行為(許可、特許、認可)の違いについて、分かりやすく例えを用いて説明して ※特許は、特許権ではなく、行政法における行政行為として説明してください。

行政行為(許可、特許、認可)の違いについて、分かりやすく例えを用いて説明して ※特許は、特許権ではなく、行政法における行政行為として説明してください。

許可、特許、認可は、行政行為の中でも頻繁に使われるものです。それぞれの違いを分かりやすく例えて説明します。

許可、特許、認可は、行政行為の中でも頻繁に使われるものです。それぞれの違いを分かりやすく例えて説明します。

許可は、行政機関が法律に基づき、ある行為を許可することです。例えば、居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可が必要です。これは、行政機関が飲食店の開業について法律に基づいて許可を出すことで、公共の利益を保護するための制度です。

特許は、発明の独占的な利用権を付与する行政行為です。

例えば、ある人が新しい発明をした場合、特許庁に特許申請を行い、特許を取得することで、他者に発明を利用されることなく独占的に利用することができます。

認可は、行政機関がある条件を満たした場合に、ある行為を認めることです。例えば、保育所を開設するためには、保育所認可が必要です。

これは、行政機関が保育所の開設について、法律に基づいて認可を出すことで、子供たちの保育環境を確保するための制度です。

以上のように、許可、特許、認可は、それぞれ異なる条件を満たした場合に、行政機関がある行為を許可、認可、特許を与えることで、公共の利益を保護するための重要な制度です。

注意書きしたのですけど、chatGPTはやっぱり特許権のほうにいっちゃうんですよな。。。

では、人の手で「許し系」の(許可、特許、認可)の違いを整理してみました。

| 許可 | 禁止を解除する行為 (免許無いとつかまる) | ・自動車運転免許の付与 ・飲食店営業許可 |  |

| 特許 | 国民に対して権利を設定する行為 | ・電柱の設置許可 ・漁業権、鉱業権 ・外国人の帰化の許可 |  |

| 認可 | 第三者の行為を補充して法律上の行為を完成させる行為 | ・農地権利の移動の許可 ・銀行合併の認可 ・公共料金の改定 ・河川占有権譲渡の承認 |  |

まず、許可と特許から。

基本的に個人が届出すれば、貰えるものが「許可」。近くに持っている人がいるものとかのイメージが近いかと。

気軽にもらえないものが「特許(特別に許可)」。普通の個人というより、事業者や外国人帰化など。

で「認可」。「補充」っていうキーワードがまた混乱させるんですけど、自分の解釈として、企業と人とかの契約(公共料金:地方自治体 = 個人 みたいな)を認めるというイメージ。

具体例は「~の認可」って付いているんで、農地譲渡以外はわかりやすいですけど。

・銀行合併(銀行 = 預金者)

・公共料金(地方自治体 = 個人)

・河川占有権譲渡(売る人 = 買う人)

・農地権利移動(売る人 = 買う人) → 農地の場合、勝手に売られて農地じゃなくなったら農業計画に影響でるから

次に、確認系(確認・公証)

chatGPTにも聞きましょう。

行政行為(確認・公証)の違いについて、分かりやすく例えを用いて説明して

行政行為(確認・公証)の違いについて、分かりやすく例えを用いて説明して 確認と公証は、行政行為の中でも似たような機能を持ちますが、違いがあります。分かりやすく例えを用いて説明します。

確認と公証は、行政行為の中でも似たような機能を持ちますが、違いがあります。分かりやすく例えを用いて説明します。

まず、確認は、行政機関がある事実を認めることで、法的な効力を持たせる行政行為です。例えば、ある建物が法的に建築されているかどうかを確認する場合、建築確認申請を行い、行政機関が建築の合法性を確認します。これは、建物が法的に建築されていることが証明されることで、不法建築や建築基準法の違反を防止することができます。

一方、公証は、公証人がある事実を証明することで、法的な効力を持たせる行政行為です。例えば、ある契約の内容を公証人によって証明する場合、公証人が契約書を作成し、当事者が署名捺印することで、法的な効力を持った契約が成立します。これは、公証人が第三者的立場から契約内容を証明することで、当事者間の信頼関係を確保することができます。

以上のように、確認と公証は、それぞれ異なる方法で法的な効力を持たせる行政行為です。

確認は行政機関がある事実を認め、

公証は公証人がある事実を証明することで、法的な信頼性を確保することができます。

これは、ある程度合っているというか、ちょっとわかりやすいですね。

やるやん。

で、ここからは人の手解説。

| 確認 | 特定の事実や法律関係の存否又は真否を確定する行為 | ・建築確認 ・選挙等選任の決定 ・市町村の境界の決定 ・土地収用事業の認定 ・発明の特許 |  |

| 公証 | 特定の事実や法律関係の存否又を公に照明する行為 | ・運転免許の交付 ・選挙人名簿への登録 ・戸籍への記載 ・不動産登記簿への登記 ・印鑑証明 |  |

もう、どうちゃうねんと。

で、いらすとやイラストで整理しました。

「確認」→ 法律にあっているか。認められない時、揉める相手は行政

「公証」→ 揉めないように行政にお墨付き貰う

発明の特許がややこしいけど、特許を取ること(出願)が出願した人の確認だそうです(受け売り)

これですこしはわかりやすくなったかな。。